Fil d'Ariane

- Accueil

- Je m'informe

- Nos dossiers et nos positions

- Stratégie Maritime de Façade : positionnement FNE NA

Mer et littoral

Mer et littoralStratégie Maritime de Façade : positionnement FNE NA

Positionnement de FNE NA sur le projet de Document Stratégique de Façade (DSF) Sud Atlantique

La finalisation du projet de Document de la stratégie de façade maritime Sud Atlantique sera proposée pour adoption au Conseil maritime de façade (CMF) le 6 novembre prochain.

A ce stade de concertation, et en amont de la question de validation qui sera soumise au CMF, FNE NA tient à exprimer ses principales observations, en termes de positionnement et d’éclairage de votes associatifs, ainsi que de ses attentes pour la mise en œuvre de cette stratégie en complément de l’avis déjà formulé par le CMF au mois de juin.

Au préalable, FNE NA tient à souligner que, grâce à l’exercice inédit d’un débat public de grande ampleur, «La mer en débat», à la concertation continue, à la CNDP et à toutes les parties prenantes, chacun des acteurs a pu progresser dans sa compréhension du milieu marin, de ses acteurs, de sa complexité et de ses dynamiques. Nous avons tous appris et les documents et outils mobilisés constituent une base précieuse pour avancer vers une planification mieux comprise. Collectivement, nous avons acquis une « culture marine » qu’il nous faut poursuivre et enrichir.

FNE NA salue le travail de toutes les équipes qui ont préparé le projet de Stratégie Façade Maritime (SFM) pour la façade Sud Atlantique : le projet est dense, comprend de nombreuses informations, données et illustrations, mais il reste lisible, compréhensible et d’une présentation attrayante.

Enfin, FNE NA remercie les services de l’Etat pour leur écoute et la prise en compte d’attentes associatives, notamment :

Le renforcement de la gouvernance pour le déploiement de la protection forte, que nous souhaitons élargie dans le DSF à la mise en œuvre de la stratégie pour les aires marines protégées et à la déclinaison du plan national du règlement européen sur la restauration de la nature ;

La réactivation de la commission Terre/Mer qui permettra de donner suite aux recommandations des Comités de bassin et du Comité régional de la biodiversité pour le bon Etat écologique, notamment pour l’urbanisation littorale et ses impacts, ainsi que pour instaurer des continuités écologiques fonctionnelles allant de la terre et la mer ;

Les précisions apportées pour la constitution d’indicateurs robustes quantifiables, en capacité d’alimenter le futur plan d’action du DSF et les descripteurs de la DCSMM ;

Les propositions de ZPF qui recouvrent des zones à enjeux majeurs, tout en appelant des compléments.

______

Concernant l’élaboration du DSF, FNE NA déplore la rigueur du cadrage national, pour des volets essentiels de la planification :

L’éolien en mer au niveau de la façade : nous regrettons que la décision nationale prise en 2016 d’un parc au large de l’île d’Oléron menace la protection des écosystèmes marins en Zone de protection spéciale (ZPS) Natura 2000 d’intérêt majeur pour les oiseaux migrateurs. Ce choix acté à l’époque en l’absence de planification stratégique globale, d’évaluation des impacts cumulés (tous usages confondus), compromet les efforts historiques des acteurs locaux et nationaux pour la protection de la biodiversité, grâce à des statuts solides.

Nous constatons que le modèle économique retenu révèle des faiblesses. Or, les concertations récentes permettent d’identifier des sites plus propices au large, ce qui montre qu’éviter la ZPS est possible et reste souhaitable. Par ailleurs, les études nationales sur les espèces migratrices (MIGRATLANE) et les impacts cumulés (ECUME) ne sont pas encore disponibles et donc ne peuvent être prises en compte par les porteurs de projet1.

1Voir l’auto-saisine du CNPN du 19 mars 2025 sur l’évaluation des zones d’études pour l’éolien en mer et pour la protection forte marine.

La protection forte : La cible retenue par l’Etat pour la protection forte à l’échelle de la façade est de 3%, alors que l’article L. 110-4-I du code de l’environnement indique au moins 10 %. Nous aurions a minima attendu que l’ambition territoriale soit d’au moins 3 %, donnant des perspectives de progressivité, surtout que des % n’ont pas de sens en termes de bon état écologique.

L’absence aussi de l’instruction technique ZPF marine parue seulement le 8 septembre dernier a pénalisé les travaux sur les ZPF. Cette dernière ouvre néanmoins maintenant des perspectives dans le DSF pour des ZPF reconnues ou potentielles.

Les textes européens : La déclinaison nationale de la stratégie européenne pour la biodiversité reste encore floue notamment pour la protection stricte d’aires marines protégées (alors que ce niveau de protection s’avère nécessaire pour des sites à enjeux majeurs) et pour la restauration d’habitats dégradés.

______

Concernant le projet de DSF Sud Atlantique, FNE NA, tout en saluant des avancées, note que des améliorations sont encore nécessaires. Une très grande vigilance dans la mise en œuvre de cette stratégie est donc requise, et des perspectives ambitieuses doivent être ouvertes dès maintenant afin de préparer le futur plan d’action du DSF et le prochain cycle de planification :

1 – Aires Marines Protégées et Zones de Protection Forte

Nous comptons sur les groupes de travail prévus dans la nouvelle gouvernance envisagée pour approfondir et compléter le déploiement des ZPF, en se situant dans une dynamique progressive en réponse aux impératifs de bon état de conservation des eaux marines. A cet égard, le bilan de l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaire de la France paru le 31 juillet 2025, au titre des articles 17 de la DHFF2 et 12 de la DO3, informe de la dégradation constante des habitats d’espèces et naturels, dont ceux marins et littoraux depuis le dernier bilan en 2019.

2Directive Habitats Faune Flore (Directive européenne 92/73/CEE)

3Directive Oiseaux (Directive européenne 2009/147/CE)

Ainsi :

Le réseau actuel d’aires marines protégées (AMP) reconnaissables en ZPF appelle à être complété pour sauvegarder les habitats en mauvais état de conservation en s’appuyant sur le bilan actualisé venant de paraître. La conservation s’inscrit dans une dynamique continue. Or les propositions de ZPF qui relèvent de la qualité de la gestion apparaitraient figées dans le DSF.

Les sites protégeant des habitats en mauvais état de conservation dans l’intérêt général doivent disposer d’un statut d’AMP robuste reconnaissable en ZPF. Le DSF n’est pas explicite en la matière ;

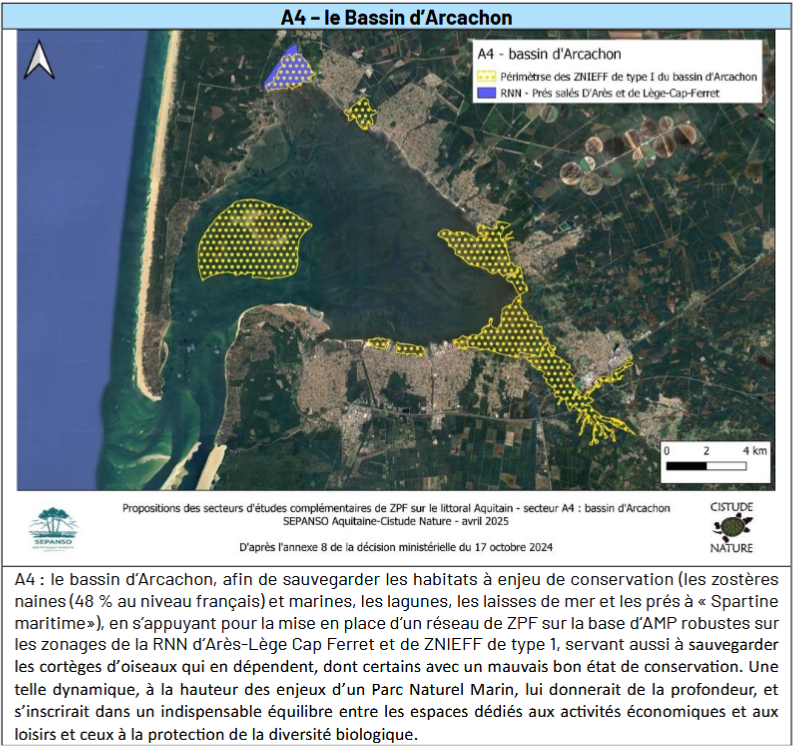

Les écosystèmes du « Gouf de Capbreton », des « Structures rocheuses carbonatées », des vases à pennatules, des estuaires et de leurs ouverts (dont le platier du phare de Cordouan), sont à cet égard pleinement concernés pour s’inscrire dans cette dynamique et complétude, de même que les sites fonctionnels pour les espèces marines (frayères et nourriceries notamment) ;

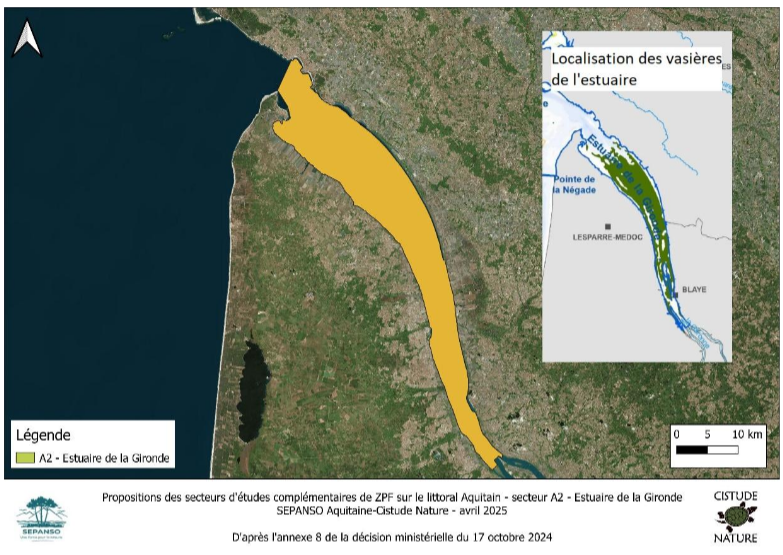

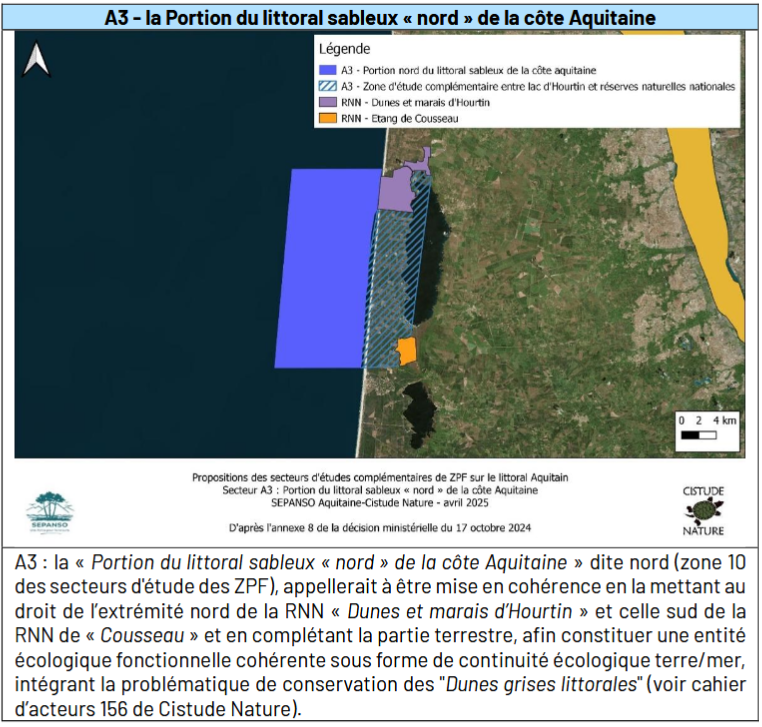

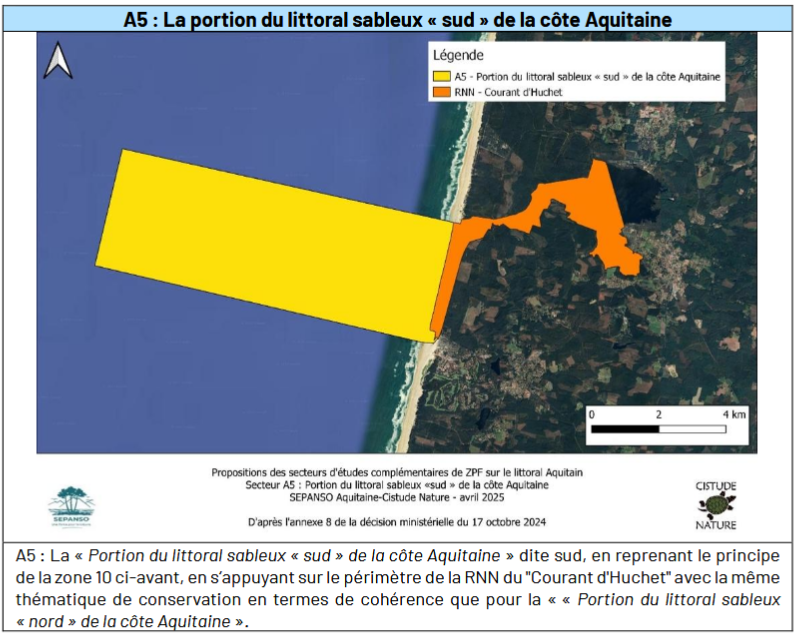

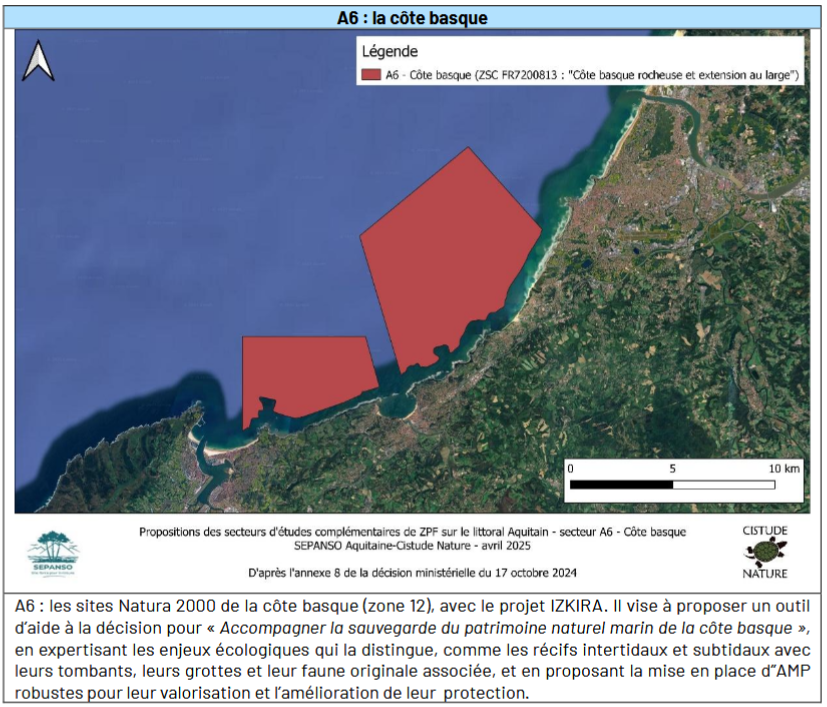

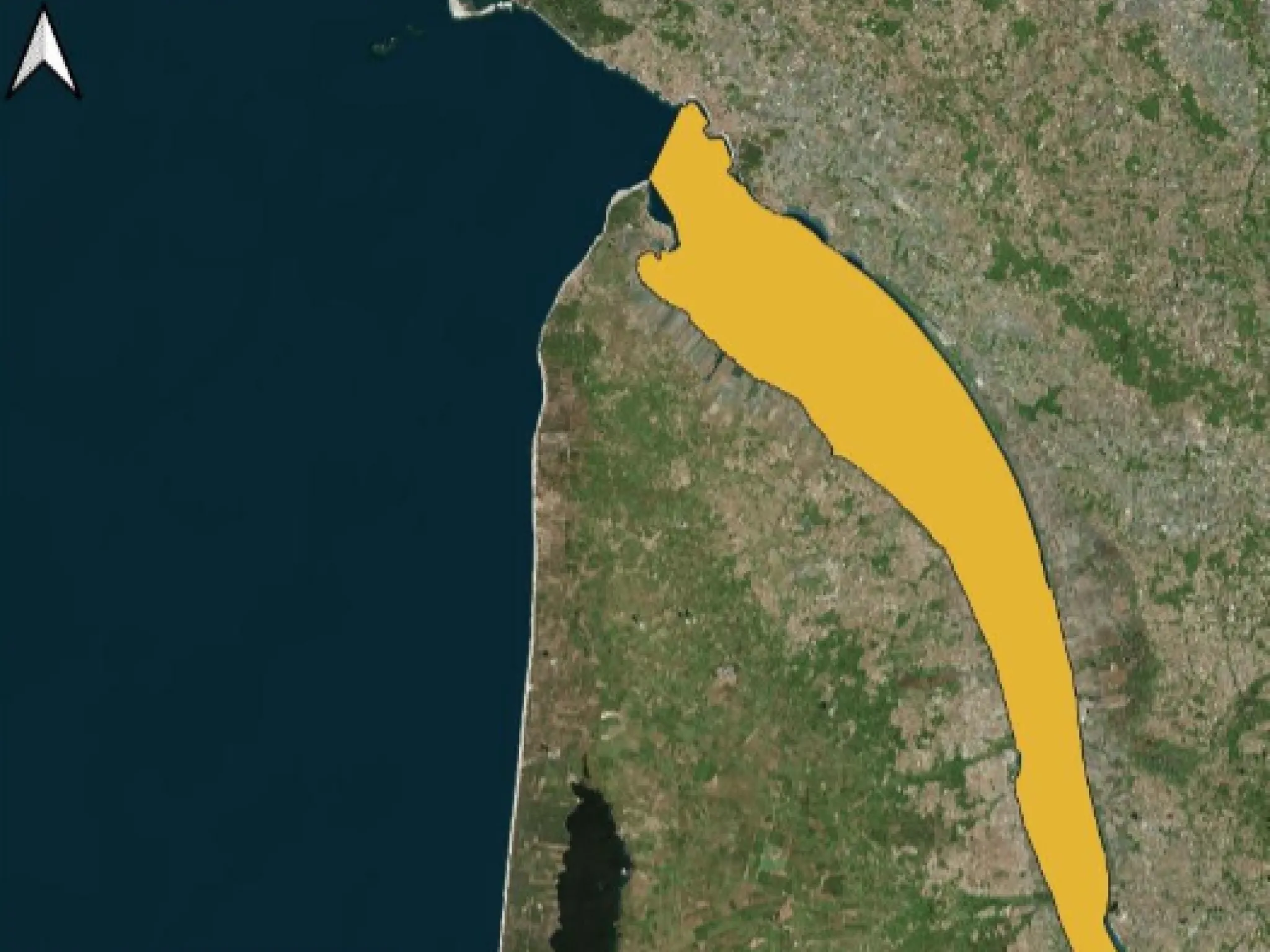

Les secteurs d’études complémentaires de ZPF mériteraient d’être complétés, afin aussi de renforcer la réponse à l’atteinte au Bon Etat Ecologique des écosystèmes marins et à l’effondrement constaté de la diversité biologique marine, selon des propositions annexées, notamment en termes de liens terre/mer, évoqués dans le DSF mais sans objectifs concrets ;

La reconnaissance en ZPF à droit constant dans le DSF appellerait à être revue à l’aune de l’instruction technique ZPF marine, et les documents de gestion ou les textes réglementaires concernés actualisés, afin de répondre à l’article 1 du décret ZPF pour la maîtrise des pressions qui compromettent les enjeux écologiques.

2 – Plan National de Restauration de la Nature

Le plan d’action du DSF devra lister les habitats potentiels en mauvais état de conservation et prévoir un plan de restauration, en s’appuyant sur le bilan de l’état de conservation Natura 2000.

L’étude, la réalisation et le suivi des opérations locales de restauration demanderaient, hors périmètre des Parcs naturels marins (PNM), la mise en place de groupe de travail organisé par entité écologique représentative.

3 – Compensation marine

En l’état actuel des connaissances et des expérimentations, la compensation marine souffre de beaucoup d’inconnues en termes d’équivalences et d’additionnalités écologiques.

Dans l’attente de stratégie officielle et partagée et d’effectivité dans le temps et l’espace pour des habitats et des espèces, il apparaît prématuré d’afficher que la compensation, qui plus est avec des mutualisation, constitue une réponse démontrée à tous les impacts, dont ceux cumulés, des projets d’aménagements.

Nous notons bien que ce sujet reste à explorer et nous attendons qu’une réflexion soit engagée, à l’échelle de la façade, sur la capacité à compenser des pressions liées aux aménagements sur les espèces et les habitats selon leur état de conservation, en s’appuyant entre autres sur la référence au bilan venant de paraître.

4 – Evaluation et réduction des pressions

Pour le réseau N2000 marins avec ses enjeux écologiques et économiques, l’évaluation des pressions prend une dimension accrue avec des procédures méritant une grande attention :

La procédure d’évaluations d’incidences Natura 2000, selon l’article L. 414-4-I, vise à éviter que les projets ne portent atteinte à l’état de conservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaire qui ont présidé à la désignation de la zone, rien en la matière n’étant négligeable. Ceci devrait être affiché plus clairement dans la mise en œuvre du DSF.

Les analyses des risques « pêche », selon l’article L 414-4-II bis du code de l’environnement : il conviendrait de dépasser les seules évaluations des listes limitées d’espèces et d’habitats et de les compléter, même à titre expérimental et scientifique dans le DSF, par les espèces et les habitats d’intérêt communautaire et par les espèces commerciales ;

Pour l’espace maritime hors réseau N2000 :

Les plans et programmes ayant une incidence sur le milieu marin, et leurs effets cumulés par activité et pour l’ensemble des activités (schéma régional des carrières, stratégies portuaires, planification énergie …) demandent une instruction en adéquation avec les enjeux et une procédure rigoureuse de la séquence Eviter Réduire Compenser (ERC) dans l’intérêt du

rétablissement du bon état écologique. Le DSF doit promouvoir ceci en termes d’exemplarité et de référence procédurale. FNE NA sera vigilante sur ce sujet crucial où des marges de progrès sont attendues.

5 – DCSMM et descripteurs

Le constat des lacunes, des insuffisances ou de la faible sensibilité des descripteurs de la DCSMM nourrissant le DSF appelle à des améliorations pour la mesure et le suivi du bon état. Ceci devrait être approfondi et corrigé dans le futur plan d’action déclinant le DSF.

6 – Connaissance

Afin de disposer d’une continuité des suivis et de faire progresser ceux-ci, nous attendons que le futur plan d’action prévoie le maintien et le renforcement des observatoires et réseaux de mesures et les compléments des indicateurs, avec la diffusion régulière des résultats, par secteur de la carte des vocations.

Pour FNE NA, afin d’amplifier collectivement la « culture marine » dans le cadre la concertation continue, il est indispensable de prévoir des formations adaptées et de porter à la connaissance des acteurs, les résultats des nombreux projets nationaux qui contribuent à mieux intégrer la protection du milieu marin : Life MARHA avec la publication d’outils pédagogiques et de guides techniques), études déjà citées MIGRATLANE, ECUME …

______

ANNEXE

Propositions de secteurs d’études ZPF complémentaires